Olvida los bares ruidosos de la Roma donde tienes que gritar para pedir una cerveza y el DJ parece odiar a la humanidad. En el corazón de concreto de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, subiendo por un elevador que rechina con nostalgia, existe un departamento que por fuera luce idéntico a otros mil, pero que guarda el secreto mejor guardado del norte de la ciudad: «El Surco de Jade».

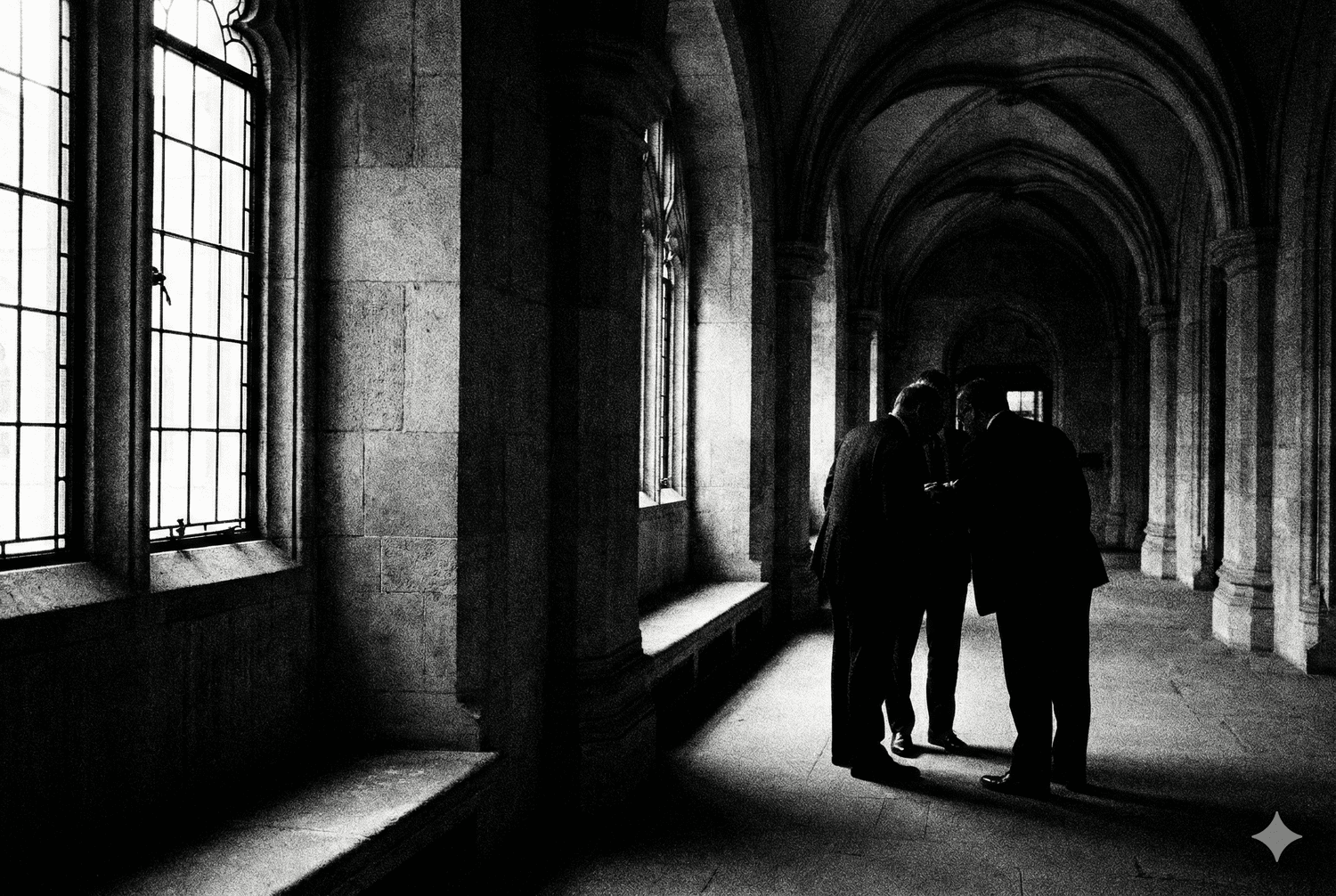

No busques letreros neón ni cuentas verificadas en TikTok. Aquí se entra solo si sabes qué timbre tocar y si vienes con la actitud correcta. Al cruzar el umbral, la CDMX desaparece por completo. El espacio es una cápsula del tiempo: una sala íntima tapizada de madera acústica, iluminada solo por lámparas ámbar bajas, donde el altar principal no es una barra de licores, sino un sistema de sonido de alta fidelidad (Hi-Fi) de los años 70, restaurado con una obsesión casi quirúrgica.

La regla de oro es el «Listening First». No hay gritos ni brindis escandalosos. Te sientas en un sillón de terciopelo verde desgastado, pides un mezcal silvestre de la casa —curado con hierbas de la sierra oaxaqueña que te calientan el alma— y te entregas a la selección del dueño. Una noche puede ser puro Jazz japonés de la posguerra, y la siguiente, una cátedra de Boleros cubanos perdidos. Es una experiencia sensorial, casi religiosa, donde escuchas el rasgueo de la guitarra y la respiración del cantante como si estuvieran frente a ti. Es el refugio perfecto para cuando necesitas desconectar del caos digital y recordar que la música se hizo para sentirse, no para tenerla de fondo.