Por Alberto Torreblanca

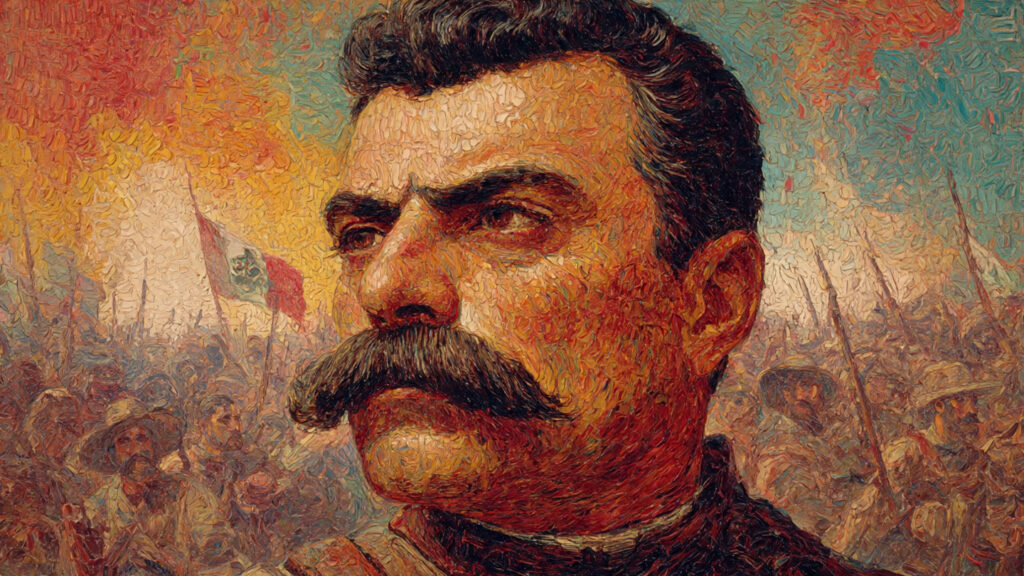

La figura de Emiliano Zapata Salazar sigue siendo uno de los pilares de la Revolución Mexicana. Su vida, marcada por la desigualdad rural, la traición política y la resistencia campesina, convirtió al morelense en símbolo de justicia agraria y dignidad popular. Nacido en Anenecuilco, Morelos, en 1879, Zapata creció viendo cómo los hacendados despojaban a su familia y a sus vecinos de las tierras comunales que les pertenecían por derecho.

Desde joven mostró carácter combativo. Con apenas nueve años, al ver llorar a su padre por la pérdida de sus tierras, prometió devolverlas algún día. A los 16 años ya era huérfano y trabajaba como entrenador de caballos, pero su liderazgo natural lo llevó, en 1909, a ser nombrado jefe de la Junta de Defensa de Anenecuilco, organismo dedicado a recuperar terrenos arrebatados a los campesinos.

El contexto era crítico. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, las grandes haciendas concentraban miles de hectáreas, mientras las comunidades rurales sobrevivían en condiciones precarias. Zapata intentó primero resolver los conflictos por la vía pacífica, exhibiendo títulos de propiedad antiguos; sin embargo, al ver la negativa del gobierno, optó por la vía armada, sentando las bases de su movimiento agrarista.

Con la caída de Díaz y la llegada de Francisco I. Madero al poder, el líder campesino vio una oportunidad para lograr la restitución de las tierras. Sin embargo, al no cumplirse las promesas, rompió con el nuevo gobierno y proclamó el Plan de Ayala en 1911, documento elaborado junto con el maestro Otilio Montaño, donde se establecía el lema que marcaría la historia: “Tierra y libertad”.

Zapata encabezó entonces el Ejército Libertador del Sur, con más de 20 mil hombres que operaron en Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Su lucha no fue por el poder político, sino por la justicia social. En alianza temporal con Pancho Villa, firmó el Pacto de Xochimilco en 1914, aunque la unión entre norte y sur no duró. A pesar de los enfrentamientos con los gobiernos de Madero, Huerta y Carranza, el zapatismo se mantuvo fiel a su causa: devolver la tierra a quienes la trabajaban.

Su vida estuvo llena de episodios legendarios. Se decía que hablaba náhuatl, que tenía un lunar en forma de mano en el pecho y que usaba un doble para despistar a sus enemigos. Entre la verdad y el mito, lo cierto es que Zapata se volvió un ícono campesino. Incluso el gobierno porfirista intentó desprestigiarlo llamándolo “El Atila del Sur”, pero esa etiqueta se transformó en un símbolo de fuerza y resistencia.

El 10 de abril de 1919, fue asesinado a traición en la Hacienda de Chinameca, Morelos. El coronel Jesús Guajardo, bajo órdenes del presidente Venustiano Carranza, lo citó con el pretexto de una alianza y lo emboscó. La noticia de su muerte provocó incredulidad entre sus seguidores, pues muchos creían que había escapado o que el cuerpo exhibido no era el suyo. Esa duda dio origen a la leyenda del “Zapata vive”.

Años después, en 1931, el gobierno mexicano lo reconoció oficialmente como Héroe Nacional. Su legado trascendió la historia militar: el Plan de Ayala se convirtió en base del agrarismo mexicano y sus ideales de justicia social siguen presentes en los movimientos campesinos del país.

Hoy, su casa natal en Anenecuilco es un museo, y su imagen, inmortalizada en murales, canciones y películas, representa la voz del pueblo que exige equidad. Zapata no fue solo un caudillo: fue el rostro de los que nunca tuvieron tierra, pero sí esperanza.